作为中国现存最古老的乐种之一,南音的传承脉络始终与“尊师重道”的文化基因深度绑定——从“郎君祭”对乐神孟昶的缅怀,到拜师礼中“敬茶、执弟子礼”的庄严仪式,再到演奏时“忌露指甲、重仪容”的规矩传承,处处彰显对传统与师长的敬畏。而朱熹“诚为心性本体、敬为修养功夫”的诚敬理论,恰能为南音的“尊师重道”注入更深层的精神内核,从心性修养、行为规范、技艺传承、文化认同四个维度,实现传统礼仪与精神内核的精准契合,让南音的“尊师”不止于形式,更扎根于内心的真诚与敬畏。

泉州弦管,即南音,具备“古、多、广、强、美”五大显著特质。其历史源远流长,曲目丰富多样,传播地域广泛,艺术感染力强,音乐风格优美,凭借这些突出优势,当之无愧地入选人类非物质文化遗产代表作名录,在全球范围内享有盛誉,获得世界的广泛认可。

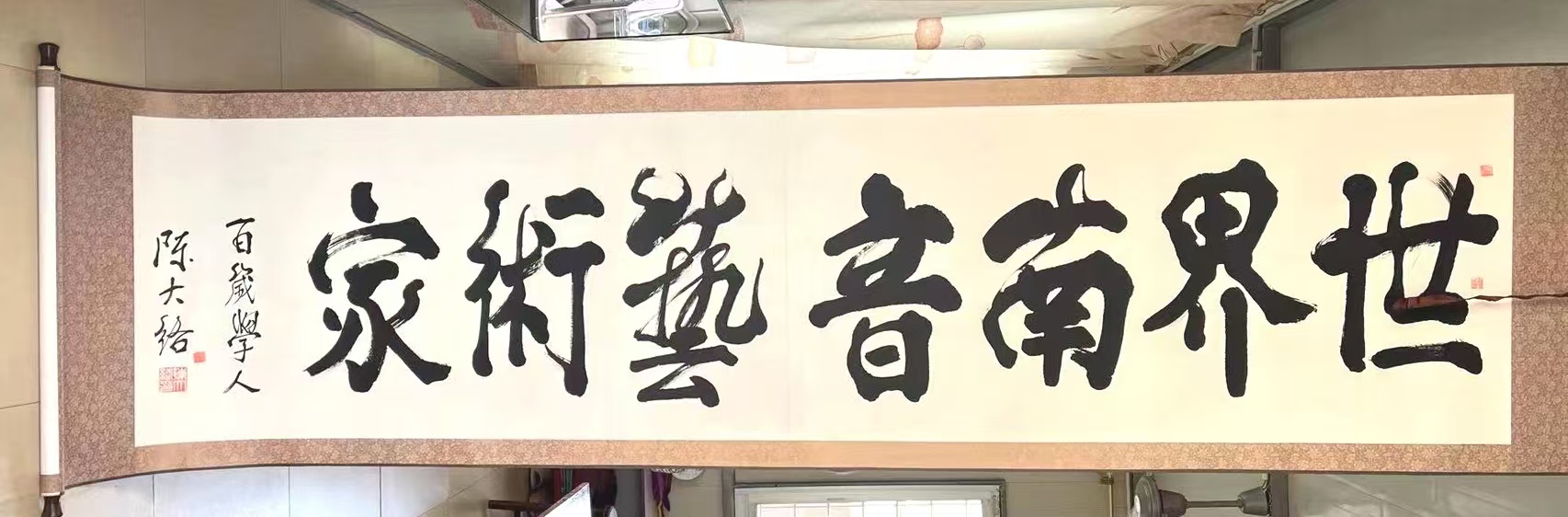

南音(泉州弦管),作为我国传统音乐的瑰宝,拥有独特的艺术属性与崇高地位。

南音起源于唐代,成型于宋代,其诞生融合了两汉、晋唐以及两宋时期中原移民带入泉州的音乐文化,与当地民间音乐相互交融。它被誉为“中国音乐史上的活化石”,有着完整且成熟的音乐体系。丰富多样的曲目、古老独特的乐器,以及自成一派的记谱方法,都使其成为延续汉唐以来中国音乐脉络的重要载体。

一、以“诚”立心:筑牢尊师重道的精神根基

朱熹将“诚”定义为“真实无妄之谓,天理之本然”,强调“诚于中”是一切道德行为的源头——唯有内心纯粹无伪,外在的“敬”才不会沦为形式化的表演。这一思想对南音传承者的“尊师”认知,具有根本性的校准作用。

南音界素来重视“师者”的角色,不仅视师长为技艺传授者,更将其视为文化血脉的延续者。但在现代传承中,部分学习者易陷入“重技艺轻礼仪”的误区:或仅将拜师视为“学技巧”的途径,对师长的教诲敷衍应付;或在仪式上照做“敬茶礼”,内心却缺乏对传统的敬畏。而朱熹的“诚”论,恰恰要求传承者回归“心性真实”——对待师长,需先“诚于中”:认可师长所承载的南音文脉价值,理解“尊师”并非单纯的礼节,而是对千年乐脉的尊重;聆听师长授课时,需“诚于思”:摒弃“急功近利学技巧”的私欲,真心领会曲目中的“韵致”与“意境”,如学习《梅花操》时,不仅关注指法轻重,更需随师长体悟“梅之傲骨”的文化意涵;与师长相处时,需“诚于行”:不以“技艺小成”而傲慢,始终以“谦诚之心”请教,哪怕是已成名的演奏家,面对启蒙老师仍需执“半蹲礼”,这种行为并非刻意谦卑,而是内心“诚敬”的自然流露。

正是这种“诚于中而形于外”的修养,让南音的“尊师”摆脱了“仪式化”的浅层束缚。如泉州南音名家常被提及的典故:已故大师苏统谋先生晚年仍坚持每周探望启蒙老师,每次上门必提前整理衣着,落座时必以“学生仍有一韵未悟”请教,即便老师已年迈无法演奏,仍认真倾听其对“南音古调韵味”的回忆——这种“不欺心、不敷衍”的态度,正是朱熹“诚”论的生动实践,也让南音的“尊师”从“行为规范”升华为“精神自觉”,确保传承者在学习之初,便建立起“敬师即敬文化”的深层认知。

二、以“敬”塑形:规范尊师重道的行为范式

朱熹眼中的“敬”,既是“主一无适”的内心专注,也是“貌恭、言谨”的外在践行——“敬”需“内收其心,外循其礼”,通过具体的行为规范,约束私欲、贴合天理。这一思想与南音传承中“重规矩、讲礼仪”的传统高度契合,能让“尊师”的行为更具系统性与严肃性,避免因时代变迁导致礼仪失范。

南音的“尊师”礼仪本身就蕴含着“敬”的逻辑,但需以朱熹的“敬”论深化其内涵。从拜师仪式来看,传统南音拜师需经过“请师、议礼、行拜师礼”三步骤,其中“敬茶”环节并非简单的递茶,而是需“双手捧杯,躬身过眉”,这一动作的核心是“敬”的外化——按朱熹“敬者,对己对人皆有敬畏”的思想,这一躬身动作不仅是对师长的尊重,更是对“师徒关系”这一伦理秩序的敬畏,提醒弟子“一旦拜师,便需以‘敬’约束言行,不可轻慢”。而在日常学习中,南音的诸多规矩更需以“敬”为支撑:演奏琵琶时“忌露指甲”,是因古人认为“指甲外露显轻佻”,本质是对“乐”的敬畏,也是对师长“传艺先传德”教诲的尊重;与师长交流时“忌打断话语”,需“侧耳倾听,待师言毕再发问”,这正贴合朱熹“敬则言不妄发”的要求,通过外在的言语规范,培养内心的谦逊与专注。

更重要的是,朱熹“敬”论中的“主一无适”,能让弟子在“学师”过程中保持高度专注。南音的技艺传承讲究“口传心授”,如“唱工”中的“咬字归韵”、“洞箫”中的“气沉丹田”,往往需要师长反复示范、弟子静心体悟。若弟子心有旁骛——或急于“登台表演”,或分心于“技巧捷径”,便难以捕捉到师长技艺中的“神韵”。而“主一无适”的修养,能让弟子暂时放下私欲,将注意力完全集中于师长的讲解:听师长唱《八骏马》时,不仅记旋律,更留心其“拖腔”中的情感起伏;看师长弹三弦时,不仅学指法,更观察其“手腕力度”与“曲境”的配合。这种“敬于学、专于艺”的态度,既是对师长劳动的尊重,也是对南音“慢工出细活”传承规律的敬畏,确保技艺学习不流于“形似”,更追求“神似”。

三、诚敬合一:保障南音技艺的“原汁原味”传承

朱熹强调“诚”与“敬”不可分割——“诚为敬之体,敬为诚之用”,无“诚”则“敬”为虚饰,无“敬”则“诚”难坚守。这种“内外合一”的修养逻辑,对南音技艺传承的“保真”至关重要。南音的珍贵之处,不仅在于其“工尺谱”的古老性,更在于其“韵致”的独特性——如“南音琵琶”的“横抱弹奏”、“洞箫”的“尺八制式”,以及“唱工”中“闽南语韵”的细腻处理,这些技艺细节若缺乏“诚敬合一”的态度,极易在传承中被简化或篡改。

从技艺学习的角度看,“诚”要求弟子“真心认同技艺的价值”,“敬”要求弟子“专注践行传承的规矩”。以南音“工尺谱”的学习为例,这种古老的记谱法仅标注音高与节奏,却未明确“韵味处理”,如“ㄙㄨㄛ”(索)音的“滑音”轻重、“ㄌㄚ”(拉)音的“气口”位置,全靠师长“口传心授”。此时,“诚”让弟子愿意花时间“慢学”——不急于用简谱替换工尺谱,而是真心相信“工尺谱才能承载南音的古意”;“敬”让弟子愿意“细问”——对师长示范的“滑音”反复模仿,哪怕练数十遍仍未掌握,也不轻易放弃,而是以“敬师之姿”再次请教“是否气息未沉稳”。这种“诚敬合一”的态度,能让弟子捕捉到技艺中的“隐性知识”——那些无法通过文字记录、只能靠“心领神会”的韵味细节,而这正是南音“原汁原味”传承的关键。

从师徒关系的角度看,“诚敬合一”更能构建“师愿传、徒愿学”的良性互动。南音界有“宁传一手,不传一口”的说法,意为师长对核心技艺(如“唱工”的“丹田气”运用)的传授,往往需观察弟子是否“诚敬”——唯有弟子真心尊师、专注学艺,师长才愿倾囊相授。如泉州南音大师吴彦造曾提及,他向恩师学习《四时景》的“洞箫演奏”时,恩师起初仅教基础指法,直到看到他“每日提前一小时到琴房练气,遇不懂处必躬身请教,且从不擅自修改指法”,确认其“诚敬之心”后,才传授“如何用气息控制箫声的‘空灵感’”这一核心技艺。这种“以诚敬换真传”的传承模式,正是朱熹“诚敬合一”思想的实践——弟子以“诚敬”证明自己能“守得住传统”,师长才敢将“文脉所系”的技艺托付,从而形成技艺传承的“闭环”,避免南音在代际传递中“失味”。

四、诚敬为魂:凝聚南音文化的认同与坚守

朱熹的诚敬理论不仅是个体修养的方法论,更能成为群体的精神纽带——当一群人共同以“诚敬”为行为准则,便会形成对文化共同体的归属感。这一特质对南音的文化传承尤为重要:作为流传于闽南及海外的乐种,南音的传承者分散于泉州、厦门、台湾及东南亚等地,而“诚敬”所蕴含的“尊师、敬传统”的精神,恰能成为连接不同地域传承者的“文化密码”,强化其对南音文化的集体认同。

在国内传承中,“诚敬”是南音人识别“同道”的标志。每年农历二月十二的“郎君祭”,是南音界最重要的仪式——各地南音社的传承者会齐聚一堂,向乐神孟昶行“三拜九叩礼”,再由资深艺人带领新弟子“敬师”。在这一过程中,“诚敬”不再是个体行为,而是群体的共同选择:无论是白发苍苍的老艺人,还是年轻的学习者,都会以“正衣冠、敛神情”的姿态参与,行礼时“心无杂念,专注肃穆”,这种集体性的“诚敬”实践,让每位参与者都能感受到“自己是南音文脉的一部分”,从而强化“我是南音人”的身份认同。而在技艺交流中,“诚敬”也是南音人相互认可的标准:当两位来自不同南音社的艺人相遇,若一方能以“敬”的态度请教对方“某首古曲的唱法”,以“诚”的态度分享自己的学习心得,便会被视为“懂行”的同道,这种基于“诚敬”的互动,能打破地域隔阂,形成南音传承的“共同体意识”。

在海外传承中,“诚敬”更成为南音人“守得住根”的精神支撑。东南亚的南音社多由闽南移民创办,面对异域文化的冲击,部分年轻传承者曾出现“想将南音与流行音乐融合,弱化传统礼仪”的想法。而“诚敬”所强调的“敬师、敬传统”,恰能让他们重新认识南音的文化价值:如新加坡“湘灵音乐社”的传承者,在学习南音时,老师会先讲解“拜师礼的由来”,再结合朱熹“敬则不违天理”的思想,让弟子明白“尊师”不仅是礼仪,更是对“闽南文化根脉”的敬畏;在演奏《静夜思》等古曲时,老师会要求弟子“先以诚敬之心体会古人的思乡之情,再用乐器表达”,而非单纯追求“好听”。这种以“诚敬”为核心的传承,让海外南音人在“本土化”与“传统化”之间找到平衡——既让南音适应海外的文化环境,又通过“诚敬”坚守“尊师、敬古”的核心,避免南音在跨文化传播中“失根”。

从本质上看,朱熹的诚敬理论与南音的“尊师重道”,都是中国传统文化“向内修心、向外践行”的体现。当诚敬理论融入南音传承,其价值不仅在于让“尊师”更具精神深度,更在于为南音这一古老乐种注入“守正”的力量——让传承者既能以“诚”之心守护南音的“古意”,又能以“敬”之行延续南音的“文脉”,从而让这一“中国音乐活化石”在时代变迁中,始终保持其独特的文化品格与生命力。

第二十届中央候补委员,中共陕西省委副书记、省委党校(陕西行政学院)校(院)长,中国延安干部学院第一副院长邢善萍(左)与中国华夏文化网总编辑陈家服(右)合影▲

——中国华夏文化网(宣)

2025年10月28日